先日から、マッサンゲアナ(いわゆる「幸せの木」)が開花していました。

今日はやけに、香水や柔軟剤の匂いが強い患者さんが多いな……と思っていたのですが、

夕方になって、さらにユリのような香りが強くなり、はっと気づきました。

これは、幸せの木の花の香りだ。

見に行くと、ちょうど満開。

甘くて、少しエキゾチックな香りが院内に漂っていました。

私はユリ系の強い香りは、正直ちょっと苦手で、気分が悪くなってしまうこともあります。

この香りも決して得意ではありませんが……何せ“幸せの木“なのでなんとか許容範囲でした。

明日で、今年の診療も最後です。

もしかしたら、私にとっての「幸せ」が何だったのか、少し分かった気がします。

この一年、多くの患者さんから診療について感謝のお言葉をいただき、

「やってきてよかったな」と、報われた気持ちになりました。

感謝される立場でありながら、

私の方こそ感謝しています。

幸せって、こういうことなのかもしれませんね。

(※掲載許可をいただいています)

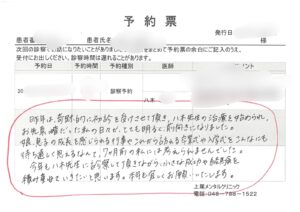

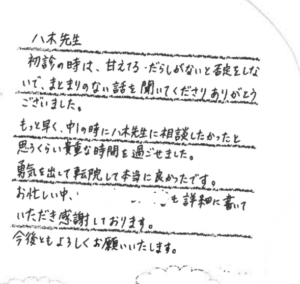

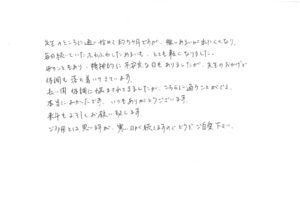

ある方から、とてもありがたいお手紙を頂戴しました。

この方は、たまたま初診のキャンセルが出た日にご連絡をいただき、受診された方です。

こういうことは、数年に一度あるかどうか。

多くの場合、初診のご予約はかなり先になってしまうか、

受付自体を中止していることもあり、大勢の方にご不便をおかけしています。

本当に申し訳ありません。

それでも、この「たまたまの幸運」を理解してくださり、

感謝の言葉をいただけると、

お受けしてよかったなと、心から思います。

こちらは美味しそうなお菓子、ありがとうございました。

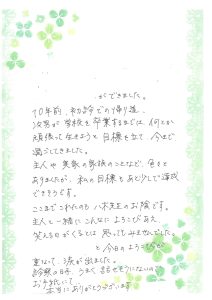

(※こちらも掲載許可をいただいています)

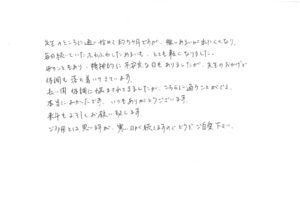

お手紙はもちろん最高に嬉しいのですが、

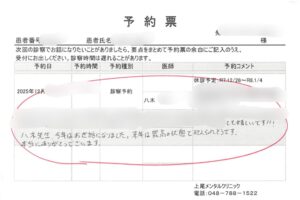

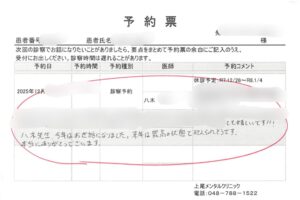

この方のように、連絡票(兼予約票)にひと言添えてくださるのも、とても嬉しいものです。

別の方からは、

「ここを受診する前は本当に辛くて、外出もできなかったのに、

こんなに良くなって、診ていただいて本当に良かったです」

というお言葉をいただきました。

最初のころはご不安が強くほぼ毎日のようにお電話をいただいていましたが、

私にはその先が見えていました。良くなるために必死だったのですよね。

結果として、納得していただけて、本当によかったと思います。

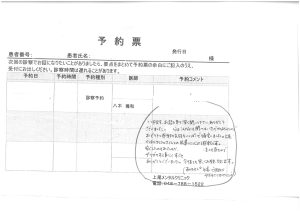

こちらは本当にごめんなさい。予約票の裏に書いてあったの診察中に気が付きませんでした。

悲しいことがありましたが、思い出話をしながら乗り越えていきましょうね。

温かいお言葉ありがとうございます。(無断掲載です。ご都合が悪ければお手数ですがご一報ください)

〇〇さん。なんか、お気遣いすみません。

日本酒はあまり飲めないのですが、なぜこれを選んだのかピンときましたので、飲める方と一緒にありがたく頂戴しますね!

色々大変だけど、なんとか1年気持ちを切り替えながら頑張りましたね!お疲れ様です。

こちらは…刺繍のプロですか!?

こころを込めたお手紙とポーチをありがとうございました。

今年はかなり頑張ったので、来年は無理しすぎずできる環境を整えましょうね。

こちらはお米から作って餅までついていただき、これ以上のものはありません。

1年間の大切な結晶をありがとうございます。

自分の居場所が見つかって、みんなに頼られるようになり、年々生きやすくなっていく実感がわいてよかったですね。

私のほうこそ、喜んでいただきありがとうございます。

こちらはあの”たねや”の洋菓子部門であるクラブハリヤの洋菓子で。

最近準チョコばかり食べていたので、本物の大人なチョコをいただいてびっくり。

そして、今日の締めは……

チーズケーキです!

仲良し病院の理事長の奥様が、焼いてきてくださいました。

バタバタしていて、きちんとご挨拶もできず、大変失礼いたしました。

正直なところ、飲食店ではない方が作ったお料理をいただくのは、

少しハードルがあります。

ですが、この方のお人柄から、清潔操作などは絶大に信頼できますので、

迷いなくいただきました。

はっきり言って──

「プロより美味しい」チーズケーキでした。

「ケーキを焼く理事長夫人」と聞くと、

いわゆる“有閑マダム”を想像されるかもしれませんが、

この方はまったく違います。

いつも何事にも手を抜かず、

気遣いにあふれ、

ご多忙の中を走り回っていらっしゃる方。

「いつ作ったの!?」

と思うほどですが、もしかしたら徹夜だったのかもしれません。

どうか、どうかご自愛ください。

スタッフみんなで分けて美味しくいただきました。

……院長の分だけ、少し大きめで(笑)。

私が全身全霊で捧げてきたものが、温かい気持ちで帰ってきました…

幸せを体現し、それをまた患者さんに還元していきたいと思います。

関係者の皆様、今年も大変お世話になりました。

来年もよろしくお願い申し上げます。

上尾みつお。