更年期のほてり(ホットフラッシュ)

更年期のほてり(ホットフラッシュ)に悩んでいらっしゃる方は本当に多く、女性ホルモンの低下にともなって生じる典型的な症状の一つです。当院でも長年にわたり、その症状緩和に取り組んできました。

そして、もしかしたら、とうとう、、、画期的な漢方治療を見つけてしまったかもしれません。(詳しくはブログでは非公開です、笑)

実は、精神科ではあまり使わない漢方薬を別の目的で処方していた患者さんの更年期のほてりが劇的に改善したのがきっかけで新たな治療の選択肢を発見しました。まさに盲点でした。

「あっつい、あっつい!」とお困りのお嬢様方は、一度ご相談なさってはいかがですか?

従来の治療

これまで更年期のほてりには、加味逍遙散(かみしょうようさん)などの漢方がよく使われてきました。「加味」とは、熱を冷ます生薬が加えられているという意味です。ただし、プラセボと差が出なかった研究もあり、効果には個人差があります。

また、サプリメントは全体としてのエビデンスは一貫性に乏しいとされています。

しかし大塚製薬のエクエル(S-エクオール含有食品)が比較的効果を示すことがあります。臨床試験で一定の改善効果を示した報告もあります。癌で闘病中の方にもリスクなく使用できるとのことで、試してみる価値はあると思います。

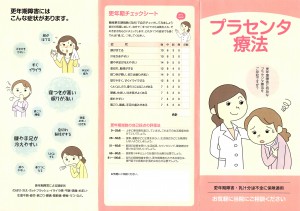

さらに、プラセンタ注射で「少し楽になった」という方もいますが、どれも「劇的に良くなった」とまではいかないことが多いです。

ホルモン補充療法(HRT)はもっとも標準的な治療です。ただし、経口製ホルモン剤では血栓や乳がんリスクの報告がありますので、投与前に前がん状態などが潜んでいないかなど入念にチェックする必要があります。経皮投与(貼付剤・ジェル)ではそのリスクが小さいことが示されています。個々の体質や背景疾患をふまえ、主治医と相談のうえで適切な方法を選ぶことが大切です。(当院では子宮がん検診や乳がん検診など行っていませんので、ホルモン療法は婦人科の専門医にご紹介させていただいております)

非ホルモン治療の新しい動き

近年、ホルモンを使わない治療として「フェゾリネタント(Fezolinetant)」という新しい薬が注目されています。これは視床下部にある「KNDyニューロン(キスペプチン・ニューロキニンB・ダイノルフィン)」に作用し、体温のコントロールを整えることでほてりを改善する仕組みです。米国ではすでに承認されており、日本でも第III相試験が進行中です。

更年期障害とは?

更年期とは、妊娠・出産が可能な「生殖期」を終え、身体が次のステージへと移行する過程のことを指します。この時期、卵巣から分泌されるエストロゲン(女性ホルモン)が減少し、それを脳の下垂体が察知して「性ホルモンをだしなさい」と卵巣を刺激するFSH(卵胞刺激ホルモン)を多く分泌するようになります。この過剰な反応の過程で視床下部の体温調節中枢のバランスが乱れ、体温の「許容範囲」が狭くなることが、ほてりや発汗の原因と考えられています。

脳の過熱感と不眠の関係

患者さんの中には「頭がのぼせたように火照る」「首から上が滝汗」と訴える方が多くいらっしゃいます。視床下部(体温調節中枢)が興奮状態になり、わずかな温度変化にも敏感に反応してしまうためと考えられます。

私自身の臨床体験からも、脳が興奮して熱を帯びているような状態――いわば「脳のオーバーヒート」が、不眠や頭部の火照りと密接に関係している印象を強く受けています。このような状態は神経生理学的にも、覚醒レベルの上昇(交感神経優位)や視床下部の過活動と一致する可能性があり、「脳の冷却がうまくいかない状態」とも言えるでしょう。

その意味で、就寝前に脳の興奮を静める習慣(照明を落とす、ぬるめの入浴、深呼吸、穏やかな音楽など)は、眠りの質を整えるうえで非常に重要です。脳を「冷やす」という比喩は、単なる感覚的表現ではなく、心身の調整をイメージするうえで患者さんにも伝わりやすいと感じています。

深部体温をコントロールする工夫

脳を冷やすとよく寝れるのではないかという考えから、氷枕(ダイソー200円、硬さがちょうどいいです)を患者さんに試したことがあります。「少し楽になった」とおっしゃる方もいますが、脳は深部にあるため、表面を冷やすだけでは十分な効果は得られませんでした。

そして今回、私自身が非常に興奮している「新しい漢方的アプローチ」がその一助になりそうです。研究するわけではないので、正式なデータをそろえるつもりはありませんが、感触をあらためてご紹介できればと思います。